DOLOMITISTI NELLE ALPI APUANE

L’articolo che segue è uscito sul numero 1/2024 (Estate) di Le Dolomiti Bellunesi, e viene qui riprodotto con qualche minimo adattamento.

Le Alpi Apuane, catena calcarea toscana di piccole dimensioni e di modesta altezza, ma assai aspra, hanno avuto l’onore di un nome che le apparenta alle sorelle maggiori settentrionali; di un volume a loro dedicato (con due edizioni) nella prestigiosa collana CAI-TCI Guida dei monti d’Italia; e infine, di ascensioni compiute su di loro da alpinisti di rinomanza nazionale e internazionale: in particolare dolomitisti, più a loro agio sul marmo apuano (in condizioni estive) di quanto non lo siano gli occidentalisti e gli esperti di granito. Dato il contesto di questo articolo, che viene pubblicato su una rivista intitolata alle Dolomiti, per non andare fuori tema ci si limita ai soli alpinisti che abbiano un curriculum dolomitico di rilievo. Per mancanza di tale requisito viene quindi escluso, ad es., il torinese Felice Giordano, primo salitore ‘ufficiale’ del Pisanino (la più alta cima apuana) nel 1869; per un diverso motivo viene poi escluso, ad es., un dolomitista (e alpinista in genere) di primo rango come Alessandro Gogna, autore con altri liguri della prima salita invernale del pilastro Montagna alla Pania Secca: perché per i liguri le Alpi Apuane sono montagne di casa come per i toscani. Insomma: la rassegna che segue intende mostrare a quali illustri alpinisti che non fossero locali sia piaciuto (o sia capitato di) visitare, oltre alle Dolomiti, anche queste loro parenti povere, provinciali sì e meno appariscenti, ma non prive di fascino.

Dei grandi alpinisti britannici del XIX secolo alcuni – oltre a tutto il resto, perlopiù con guida, in Dolomiti e sull’intero arco alpino e quasi dovunque – si recarono anche nelle Alpi Apuane; nelle righe seguenti si ricordano, in genere senza menzionare compagni e guide, solo alcune perle delle loro prestigiose carriere; per maggiori dettagli vedi E. Maestripieri (a cura di), Pionieri apuani I, SEA 2021.

Lo scozzese William Edward Utterson Kelso (1828-1898) in Dolomiti compì la prima ascensione del Becco di Mezzodì, del Cimon del Froppa e del Duranno; ancora nel 1890, a 62 anni, salì la Punta Santner in quarta ascensione. Nel marzo 1871 in Apuane effettuò un tentativo invernale alla Pania della Croce, la più popolare montagna apuana, vanificato dalla nebbia e dall’insipienza di una sedicente guida locale. Inoltre nel 1876 salì per la via normale (I) il Pizzo d’Uccello, la più alpinistica cima apuana.

Charles Comyns Tucker (1843-1922), che spinse la sua attività fino al Caucaso e all’Ararat, salì con Freshfield in prima ascensione Torre del Gran S. Pietro (nel Gran Paradiso), Tour Ronde e Pizzo Cengalo; in Dolomiti, con Freshfield Cima Brenta e Cima della Vezzana, e inoltre Catinaccio d’Antermoia, Cima Catinaccio, Sass Maòr, Sass de Mura (cima Ovest) e Cima Canali: un protagonista ancora oggi sottovalutato; tra l’altro la quasi omonimia con il più noto Tuckett lo defrauda di alcune prime salite, ad es. quella di Cima Brenta nella guida CAI-TCI Dolomiti di Brenta.

Nel 1874 Tucker salì la Pania della Croce: una camminata, e per lui nulla di più che una “piccola spedizione” a un “bel punto panoramico”.

Lo scozzese Francis Fox Tuckett (1834-1913) e l’inglese William Douglas Freshfield (1845-1934), carismatici campioni dell’alpinismo britannico del XIX secolo, e modello il primo al secondo e ambedue a molti colleghi più giovani, percorsero infaticabilmente tutte le montagne d’Europa e visitarono, in veste di alpinisti, esploratori o viaggiatori, tutti i continenti eccettuato l’Antartide.

A Tuckett si devono la prima ascensione dell’Aletschhorn, il primo percorso dell’attuale via normale al M. Bianco dall’Aiguille du Goûter per la cresta delle Bosses, la prima salita certa del Gran Zebrù e, con Freshfield, quelle della Punta San Matteo (Ortles-Cevedale) e del Grosser Möseler (Aurine); a Freshfield la prima salita della Presanella (a 19 anni nel 1864) e quelle già citate con Tucker e Tuckett.

In Dolomiti effettuarono insieme una memorabile doppia traversata delle Pale di San Martino, all’epoca (1865) pressoché sconosciute. In seguito Tuckett fu il primo salitore ufficiale della Civetta (ma preceduto da locali) e della cresta ovest della Marmolada – già nel 1903 e fino ad oggi facilitata da una nota e ambita via ferrata -; Freshfield fu con Tucker il primo salitore di Cima Brenta e della Cima della Vezzana. Sia Freshfield che Tuckett visitarono le Alpi Apuane, in tempi diversi ma con la stessa guida François Dévouassoud di Chamonix, e dandone ambedue resoconti scritti molto interessanti: Freshfield nel 1875 si recò alle cave di Carrara e, come aveva fatto Tucker l’anno prima, salì la Pania della Croce; Tuckett nel 1883 replicò l’itinerario di Freshfield e vi aggiunse la via normale al Pizzo d’Uccello e una gita nel Solco d’Equi, alla base della grande parete Nord della stessa montagna; e se ne ripartì, scrive, “molto contento di quei cinque giorni nelle Alpi Apuane, e intenzionato a visitarle di nuovo alla prima occasione utile”, che purtroppo non si presento più.

Passarono quasi trent’anni prima che un altro britannico di rilievo (l’ultimo) visitasse le Alpi Apuane. L’inglese Leopold Stennett Amery (1873-1955), per le cui salite in Dolomiti e altrove si rimanda all’articolo su questo sito e su LDB dell’estate 2022 (E. Maestripieri, Le campagne dolomitiche di L. S. Amery) e ai suoi stessi libri, purtroppo non tradotti in italiano, trovandosi nel 1912 nelle Pale di San Martino sotto una pioggia incessante propose alle sue guide le Alpi Apuane e vi si trasferì senza indugio salendovi quattro vie nuove: Pizzo d’Uccello dal versante Est, Grondìlice dalla parete Est, Cavallo dal versante Nordest e dalla parete Sudest; tutte vie brevi e di poca importanza, salvo però la seconda al Cavallo (IV) che viene tuttora saltuariamente ripetuta. Con lui erano il fratello Harold, le guide Zaccaria Pompanin di Cortina e Bortolo Zagonel di Fiera di Primiero, e la guida locale Giovanni Conti.

Il grande agordino Attilio Tissi (1900-1959) non ha certo bisogno di presentazione per i lettori di LDB. Nel breve periodo tra il 1930 e il 1933, prima che i postumi di un incidente motociclistico gli vietassero l’alpinismo di punta, il suo palmarès fu straordinario: quasi sempre in cordata con il conterraneo Giovanni Andrich, iniziò con la prima salita della Terza Pala di San Lucano e terminò con la prima del Campanile di Brabante; tra l’una e l’altra spiccano una durissima via nuova alla Sud della Tofana di Rozes, le prime alla Nordovest del Pan di Zucchero e alla Sud della Torre Venezia, e ripetizioni d’importanza quasi eguale come la prima italiana alla Solleder alla Civetta e la salita della contestata via Casara agli strapiombi Nord del Campanile di Val Montanaia. Tissi morì prematuramente precipitando per un banale accidente da “una maligna ed insignificante piccola croda” (la Torre Lavaredo), spirando tra le braccia della moglie e nello “stupore quasi incredulo” di Lothar Brandler, Toni Hiebeler e Piero Mazzorana, che si trovavano in zona ed erano accorsi prontamente. In una commemorazione sulla Rivista Mensile del maggio-giugno 1960 Piero Rossi (sono sue anche le parole appena citate) raccontò questo aneddoto: “[nel 1929] la Sua professione di perito industriale Lo portò nelle Alpi Apuane. Un giorno, per esigenze di lavoro, qualcuno fece presente l’opportunità di toccare la vetta di un lastrone roccioso, forse facente parte del monte Pisanino, ritenuto inaccessibile. Nessuno infatti, pensava seriamente alla possibilità di salirvi, almeno per il versante più arcigno”. Ma Tissi “fra lo stupore dei colleghi salì quella roccia di levigato calcare”. Ascoltiamo le parole che lo stesso Tissi rivolse a Vittorio Varale a un tavolo del rifugio Vazzoler nell’estate del 1931: “Sono sempre vissuto qui, ma non m’era mai passato per la mente d’arrampicare. Due anni fa, andato in Garfagnana per una perizia mineraria, mi divertii su quelle pareti di marmo, mentre da sotto gl’ingegneri e gli operai mi gridavano di scender, che uno ci s’è ammazzato” (V. Varale, Arrampicatori, Nordpress 1998).

Il milanese Nino Oppio (1906-1982), a suo agio sia su granito che su calcare, sia su roccia che su neve e ghiaccio, sia sull’appenninica Pietra di Bismantova (1041 m) che sull’allora chiamato Pik Lenin nel Pamir (7134 m, dal 2006 intitolato a Ibn Sina, cioè Avicenna) – salito a 61 anni -, che in Dolomiti aprì vie nuove al Croz dell’Altissimo nel 1939 e al Gran Vernel nel 1942, nel 1940 risolse, insieme a Serafino Colnaghi, quello che all’epoca era l’’ultimo problema’ delle Alpi Apuane: una via diretta sulla parete Nord del Pizzo d’Uccello, la maggiore della catena e tra le più notevoli a sud delle Alpi, insieme al ‘paretone’ della Vetta orientale e la Nord del Camicia al Gran Sasso e la Nord della Cima delle Murelle alla Maiella. La ‘Oppio’ (così per antonomasia) è tuttora la più celebre classica apuana (una ventina di tiri fino al V+), pietra di paragone obbligata per qualunque alpinista locale e non solo; Gogna, ad es., ne fece la quarta ripetizione in solitaria nel 1965, a 19 anni, ed era la prima volta che metteva piede in Apuane.

Non risultano altre arrampicate apuane di Oppio oltre a questa: a dimostrazione della sua eccezionale capacità, evidente anche in altre sue grandi salite, di individuare e cogliere senza indugio il frutto alpinistico più ambito del momento dovunque si trovasse (viene da pensare a Riccardo Cassin), e poi passare ad altro. Si noti che in questa rassegna di ascensioni ‘straniere’ in Alpi Apuane quella di Oppio è di gran lunga la più importante, oltre che la sola davvero rimarchevole insieme a quella – ma molto più breve e su una struttura minore – di Maestri (vedi sotto).

Le fonti apuane registrano, ai primi di aprile del 1947, due salite alla Punta Carina, una guglia scistosa alta una cinquantina di metri, modesta ma appuntita: una ad opera di G. Biffi, N. Conti, S. De Lazzer e A. Andrich per quello che fu poi chiamato camino Andrich (III); e un’altra per parete Nord (IV) ancora di A. Andrich e i detti Biffi e De Lazzer. N. Conti è certamente Nello, la più autorevole guida locale di quegli anni, figlio di quel Giovanni che 35 anni prima aveva accompagnato in Apuane Amery e i suoi compagni; quanto ad Andrich, pur in mancanza di altre notizie si ha motivo di credere che si trattasse di Alvise Andrich (1916-1951) appartenente, con suo fratello Giovanni e Attilio Tissi, all’eletta schiera dei grandi agordini degli anni ’30 del secolo scorso. A tacere di tutto il resto, nel 1934 Andrich aveva compiuto il suo capolavoro salendo a 18 anni in prima ascensione, con nativa eleganza e un’audacia quasi incredibile, la parete Nordovest della Punta Civetta: “la libera che ne risultò è ancora oggi di ordine estremo”, scrisse ammirato Gogna nel 1987 (Sentieri verticali, Zanichelli). Dopo la guerra, a cui prese parte da pilota d’aviazione meritando tre medaglie d’argento, smise praticamente di arrampicare, e qualche anno dopo morì nei cieli d’Abruzzo durante un’esercitazione. Se davvero era lui sulla Punta Carina nel 1947, l’avrà salita con la disinvoltura con cui altri oggi calcano un sentiero della salute o una via francigena.

N.B. Si sa che, dopo l’8 settembre 1943, Alvise Andrich riuscì fortunosamente a riparare a sud, nell’Italia liberata dagli Alleati. Si può anche notare, riguardo ai suoi compagni d’ascensione in Apuane, che oggi il cognome De Lazzer è diffuso prevalentemente in Veneto e in particolare nella provincia di Belluno (5 ad Agordo, 2 a Vallada Agordina dove erano nati i due fratelli Andrich), e che il cognome Biffi è perlopiù lombardo. Erano forse commilitoni di Alvise, magari di stanza a Pisa?

Cesare Maestri (1929-2021), il cui vasto e notissimo curriculum dolomitico è superfluo richiamare qui, il 24 ottobre 1956 salì con Giancarlo Dolfi e Paolo Melucci, due alpinisti fiorentini di statura non solo regionale, la Torre Francesca al Pizzo delle Saette per diedro Ovest, 120 m fino al V+: una via ancora popolare. Nel settembre di quell’anno Dolfi e Melucci avevano partecipato nelle Dolomiti di Brenta a un corso CAI per Istruttori Nazionali di Alpinismo diretto da Cassin; era presente anche Maestri, all’epoca già ’Ragno delle Dolomiti’ e al massimo della notorietà prima del Cerro Torre, e che nel 1954 era stato convocato ma poi scartato (per motivi poco chiari ma in buona compagnia, quella dello stesso Cassin) nella selezione per la spedizione al K2; e a quel corso Maestri non passò certo inosservato. Pochi giorni prima, infatti, era venuto a sapere che vi avrebbe partecipato non in qualità di esaminatore (come sembra gli fosse stato assicurato: del resto era già guida alpina) ma di allievo da esaminare: da cacciatore si ritrovò preda, insomma. La replica fu secondo il suo carattere: salito sul Crozzon di Brenta ne scese da solo in arrampicata lungo la ‘via delle guide’ (V+) con la corda a tracolla e anzi a un certo punto gettandola nel vuoto perché lo intralciava, al cospetto di tutta l’alta dirigenza del corso e di Bruno Detassis, apritore di quella via, che stazionavano al rifugio Brentei. Si può facilmente ipotizzare che la sua sortita apuana del mese dopo sia stata decisa con i due alpinisti fiorentini in quell’occasione.

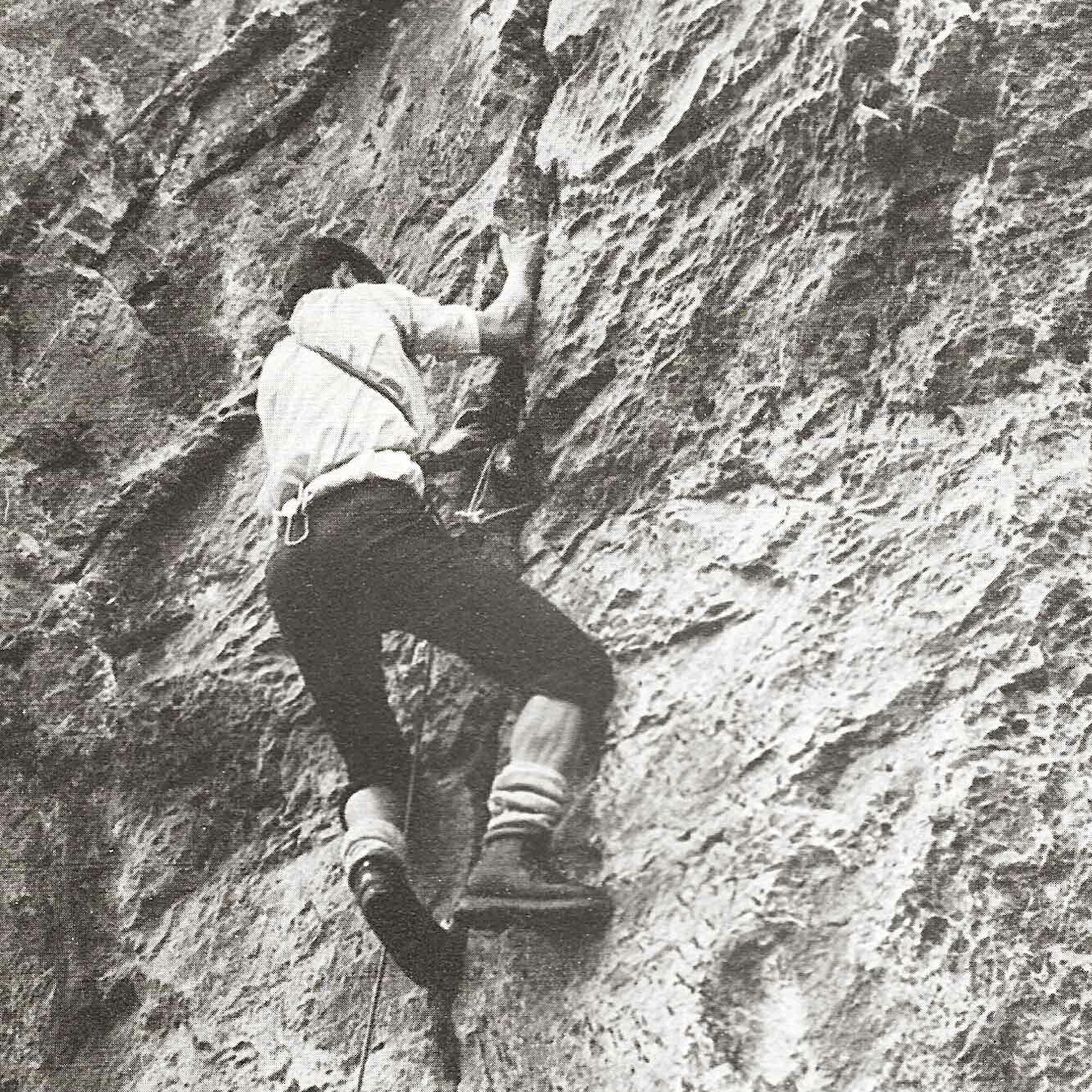

Infine, il grande Reinhold Messner. Dal suo Settimo grado, De Agostini 1982, pgg. 64-65: “Sul ‘sasso scuola’. Dopo una conferenza a Carrara, gli organizzatori mi chiesero di salire questa fessura da incastro di pugno; ero in camicia bianca e con i pantaloni dell’abito (VI)”: questa è la didascalia della eloquente foto qui allegata. Secondo la tradizione orale del luogo, trovandosi appunto Messner al rifugio Carrara per una conferenza, fu invitato a confrontarsi con una fessura – fino allora salita in artificiale – su un bel pilastro roccioso proprio lungo la strada di accesso al rifugio; in risposta chiese che gli prestassero un paio di scarponi, poi si arrotolò le maniche della camicia e in men che non si dica salì in libera incastrando i pugni, nella meraviglia – si suppone – dei presenti, pari a quella dei colleghi di Tissi e a quella degli esaminatori di Maestri. La data precisa dell’exploit non mi è nota; l’edizione originale tedesca del libro è del 1973 e la prima italiana del 1974, ma nessuna delle due è stata da me consultata; d’altra parte nel 1970, dopo il Nanga Parbat, Messner aveva subito amputazioni alle dita dei piedi che certo un po’ lo menomavano in arrampicata: diciamo insomma che da allora è passato più di mezzo secolo. Ma a Carrara il ricordo di quella straordinaria salita è ancora vivo.