APP. BOLOGNESE: IL SENTIERO FIAMMETTA AL CORNO ALLE SCALE

Il presente articolo è la rielaborazione di quello pubblicato nel 2015 sul Bollettino del CAI di Prato.

Tra il 1947 e il 1965 i programmi delle gite sociali della Sezione CAI di Prato inclusero quattro volte il cosiddetto sentiero Fiammetta al Corno alle Scale. All’autore di questo articolo, che iniziò a frequentare quella Sezione alcuni decenni fa, non è mai capitato di raccogliere dalla viva voce di qualche consocio testimonianze dirette o indirette di tale itinerario: il CAI di Prato ha perso da molto tempo ogni memoria di questo sentiero, che pure costituiva una volta una specie di suo vanto esclusivo, un po’ come quello dei Ferruzzini al Corchia in Apuane.

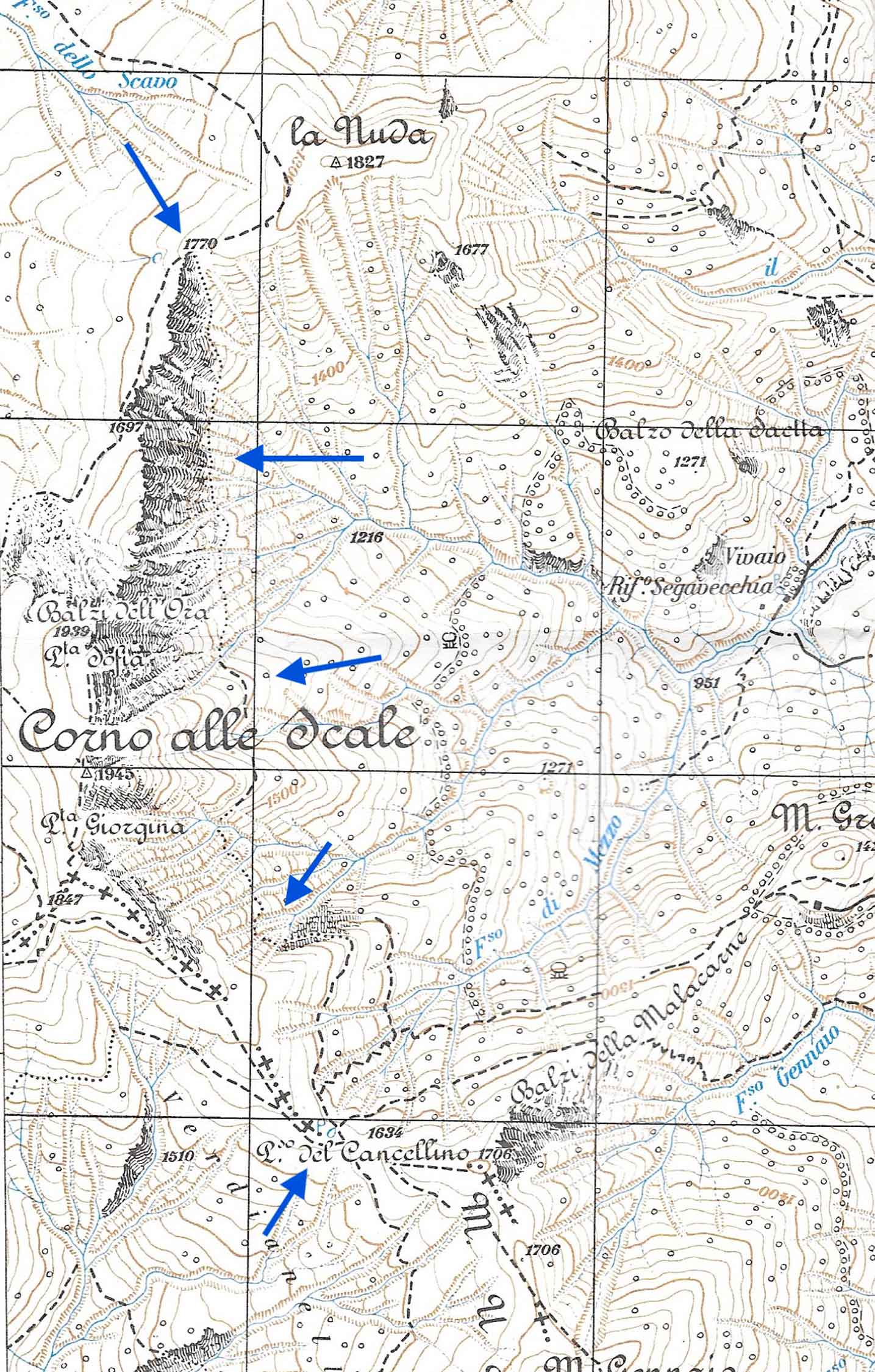

Il sentiero Fiammetta attraversava più o meno in orizzontale, dal Passo del Cancellino alla Nuda, la ‘parete’ Est del Corno alla Scale che, se non è una vera e propria parete, è però un versante temibile, alto, scosceso e assai ripido, misto di erba e rocce disgregate, con pochi o nessun paragone nell’Appennino tosco-emiliano.

Una gita su tale sentiero fu programmata dal CAI di Prato nel 1947 e fu di sicuro effettuata, perché nel Bollettino sociale del 1948 se ne dà uno stringatissimo resoconto. La medesima gita venne riproposta per lo stesso 1948 con parole significative: “È questa la gita tabù, la gita indispensabile ad un programma che si rispetti. E se devo proprio dire la verità [chi scrive si firma Erre-Esse], non è ingiustificata la fama che la circonda perché è realmente una gita magnifica”.

La gita venne nuovamente programmata per il 1960 con questo commento: “… Meno noto invece è il Sentiero Fiammetta che, aperto una quindicina d’anni addietro da un gruppo di appassionati Soci della nostra Sezione insieme ad una giovanissima alpinista (cui fu in omaggio intitolato) taglia, sfruttando esili cenge, la parete Est e congiunge il Passo del Cancellino con i Balzi dell’Ora. Percorso non difficile, ma che richiede una certa sicurezza di piede ed indifferenza al vuoto”.

Nel 1965 il sentiero Fiammetta venne riproposto in gita sociale per l’ultima volta, con la direzione di Sergio Bartolozzi (di cui si riparlerà qui sotto) e di Donatello Menici. Il commento fu lo stesso del 1960 salvo un ovvio aggiornamento degli anni trascorsi dalla asserita apertura.

L’affermazione di avere aperto il sentiero una quindicina d’anni prima del 1960 e dunque attorno al 1945, e certamente (si può presumere) non prima della fine della guerra, merita di essere analizzata. È vero che di questo itinerario non parla la guida di Antonio Sanmarchi – Dal Corno alle Scale al Cimone -, pubblicata nel 1931 e cioè prima della supposta apertura, guida che pure descrive itinerari altrettanto inconsueti come la risalita del Poggio della Capannaccia e quella del Poggio della Punta Sofia; ed è anche vero che esso figura invece nella carta IGM al 25.000, tavoletta 97 II N.E. Lizzano Belvedere del 1947 (rilievo del 1881, ricognizioni generali del 1947), cioè dopo; ma un sentiero non si apre dall’oggi al domani e, anche ammesso che le vaghe “ricognizioni generali” IGM del 1947 potessero rilevare qualcosa di nuovo, un paio d’anni sono troppo pochi: e quindi è molto probabile che il tracciato preesistesse. Purtroppo non si è potuto consultare le precedenti edizioni della carta, del 1911 e del 1881. In bibliografia, un cenno compare finalmente nelle classiche guide del Bortolotti: “Esiste un sentiero mal segnato e presso a poco pianeggiante che collega il Cancellino con la Sella Corno-Nuda, sotto i Balzi dell’Ora. È un percorso interessantissimo, che richiede attenzione e in qualche punto resistenza alle vertigini. Non consigliabile assolutamente con tempo nebbioso o pioggia“ (Guida del Lago Scaffaiolo e dell’Alto Crinale dall’Oppio all’Abetone, 1950, pg. 241; parole quasi uguali in Guida dell’Alto Appennino bolognese-modenese e pistoiese dalle Piastre all’Abetone, 1963, pg. 417). Dopo questa fugace apparizione il sentiero scompare di nuovo: non ne fa cenno neanche l’informato opuscolo di Giorgio Filippi e Ettore Scagliarini (La malìa di Tana Malìa – I segreti del Corno alle Scale, 1983), e tanto meno le successive guide della zona fino ad oggi.

In definitiva, dalle fonti cartografiche e bibliografiche non si può ricavare nulla di certo riguardo al punto che c’interessa; ma a smentire che questo sentiero sia opera di soci del CAI di Prato basta la persistenza fino ad oggi, in un punto del percorso (vedi sotto), dei resti di un muretto di sostegno a secco, che non può essere stato costruito dagli ‘alpinisti’ di Prato. La traversata l’avranno aperta ab antiquo i pastori forse per collegare i pascoli del Passo del Cancellino a quelli della Nuda, magari in continuità con l’altra, molto simile, che dal Passo del Cancellino raggiunge Chiasso dell’Alpe attraverso le pendici del Cornaccio.

Comunque sia, la rivendicazione del CAI di Prato e l’esame delle fonti portano a credere che in ambito escursionistico il sentiero fosse in effetti sconosciuto al di fuori di quella Sezione: che perciò avrebbe avuto il non piccolo merito di averlo riscoperto, valorizzato e reso noto agli appassionati. Sembra, dunque, che la Sezione di Prato avesse buon diritto a battezzarlo. La ‘giovanissima alpinista’ di nome Fiammetta era figlia dell’ing. Mario Primi, che fu Presidente della Sezione dal 1957 al 1968.

Qualche altra curiosa notizia sul sentiero Fiammetta l’abbiamo appresa da uno scambio epistolare di qualche anno fa con Sergio Bartolozzi detto ‘Firenze’, ora scomparso, che aveva diretto la gita sociale del 1965:

“Il sapere che una ragazzetta [senza dubbio Fiammetta] l’aveva percorso convinse molti fosse una gita facile…”; “dopo il Cancellino la numerosa e festosa comitiva si ammutolì…; “ricordo grossi massi in bilico…”; “dopo tanto penare si sortì quasi alla Nuda…”, ed ecco il commento conclusivo dell’altro capogita: “Ecco perché la Fiammetta non è più venuta alle gite!”

Itinerario

La relazione che segue si riferisce alla gita fatta da chi scrive e dai suoi amici nel giugno 2014.

Dal Passo del Cancellino si inizia a scendere lungo il sentiero CAI 121 diretto alla Segavecchia, lasciandolo quasi subito, prima del suo primo tornante verso destra, per prendere a sinistra una vaga traccia tra i mirtilli che traversa in orizzontale il Fosso Capannaccia (oppure di Mezzo secondo altre fonti) fino a raggiungere una prima costola e subito dopo una seconda più pronunciata, che è il Poggio Capannaccia, o Radicchiaia. Ci si trova poco sopra il limite del bosco; fino a qui i segni di passaggio sono labili e multipli, ma non ci sono né difficoltà né – in assenza di nebbia – problemi di orientamento. Di là dal Poggio Capannaccia il sentiero diventa un po’ più visibile, percorrendo all’inizio una cengia discendente un po’ esposta; ci si trova nel Fosso di Tana Malìa, o Radicchiaia; è qui che si trova il muro a secco rammentato sopra. Dopo l’attraversamento di un canalone franoso e la delicata risalita dall’altro lato, la traccia continua ormai in vista del Poggio di Mezzo, dal quale ci separa un ultimo traverso da affrontare con attenzione su ripido scivolo di rocce frantumate e detriti dove i segni di passaggio sono pressoché scomparsi. Sul Poggio di Mezzo s’incrocia il sentiero Ruffo (CAI 119), proveniente dalla Segavecchia e diretto alla vetta del Corno, lungo il quale si può facilmente uscire verso l’alto o verso il basso.

Può essere che questo primo segmento del sentiero – o meglio un qualche simile itinerario orizzontale dal Passo del Cancellino – venga ancora oggi percorso come accesso alternativo alla discesa dell’orrido di Tana Malìa o alla salita invernale del Poggio di Mezzo.

I pendii sono abbastanza facili e non troppo ripidi, e un occhio allenato riconosce quasi sempre la vecchia traccia: quindi, fino a qui il sentiero Fiammetta è ancora consigliabile a escursionisti esperti con il gusto dell’avventura; h 1 o poco più dal Passo del Cancellino.

Oltre il Poggio di Mezzo le cose cambiano, la traccia diventa intermittente e per lunghi tratti irriconoscibile, e bisogna essere molto vigili per non smarrire la logica del vecchio itinerario. Ci si trova ora nel Fosso di Mezzo, e i pendii d’erba sono più inclinati che in precedenza e decisamente pericolosi. Si raggiunge il Poggio della Punta Sofia o Monte Gnicco, altra possibile via d’uscita verso l’alto o verso il basso, ma su tragitto non segnato e – specie in alto – più ripido e impegnativo che sul Poggio di Mezzo: chi avesse necessità di percorrerlo senza conoscerlo faccia molta attenzione. Ancora oltre, nel Fosso delle Naspe, il terreno diviene un po’ meno scosceso, e da ‘nudo’ che è stato fino ad ora comincia a screziarsi di cespugli e qualche faggio. Non ci sono speciali difficoltà salvo quelle di orientamento; ma le salienze e i fossi secondari da valicare sono ancora numerosi, il cammino è lungo e estenuante e la marcia è assai faticosa, perché sempre in traverso su pendii ritornati quasi vergini. Giunti sotto i Balzi dell’Ora e il Passo del Vallone, o Sella dei Balzi, l’impazienza non deve indurre a premature salite al crinale, che si svolgerebbero su pendenze ancora troppo forti. Noi abbiamo raggiunto il sent. 129 risalendo una facile costola già oltre il Passo verso la Nuda; secondo la carta IGM il nostro tracciato, qui però ormai indistinguibile, raggiunge il crinale poco più in là, a un’anticima Sudovest della Nuda quotata 1770 m.

Questa seconda parte del sentiero Fiammetta viene più o meno percorsa ancora oggi, in parte e all’inverso, da chi punta alle vie alpinistiche invernali di questo settore.

Essa è nettamente più difficile della prima per la delicatezza e scabrosità del terreno, per i problemi di orientamento, per la lunghezza (h 2.30 almeno) e per l’impegno sia fisico che psicologico richiesto: per cui è sconsigliabile a tutti salvo che agli esploratori curiosi e irriducibili.

P.S. Il c.d. sentiero Delia

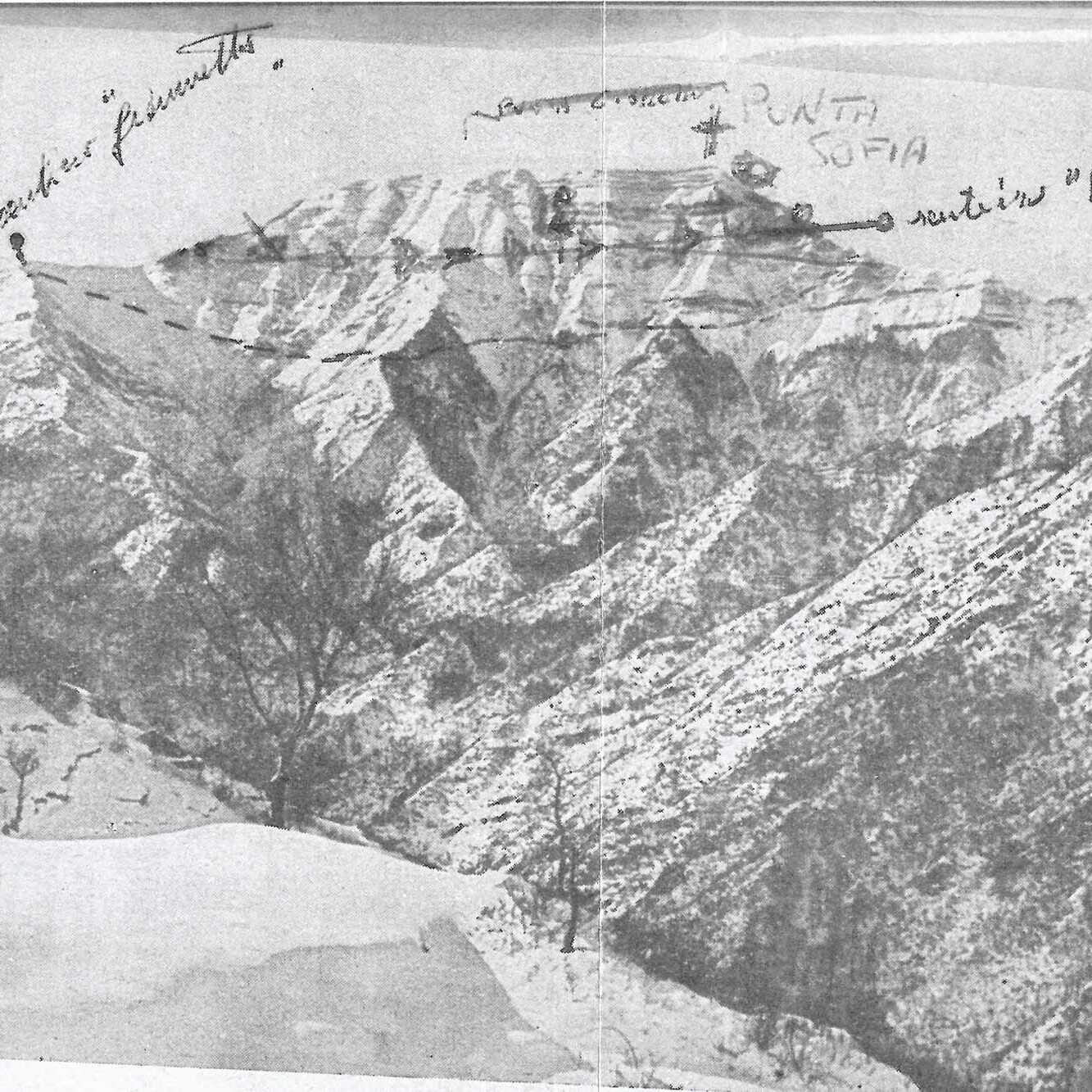

Bartolozzi mi scrisse anche di un altro ‘sentiero’ alla Est del Corno alle Scale, che però fu da lui percorso per errore (a quanto pare cercava il sentiero Fiammetta) e che non esisteva né sulle carte né sul terreno. Di ambedue gli itinerari allegava uno schizzo.

“Dal Cancellino si salì un po’ il sentiero dello Strofinatoio, poi visto un avvio di sentiero ci si inoltrò sotto la parete, non male per un po’, ma il progredire era sempre più difficoltoso, si decise di proseguire, si trovò dei gendarmi di roccia, si fece passare la comitiva a monte degli stessi, che si era alto lo prova il fatto che non si trovò rivoli d’acqua, si sortì a metà dei Balzi dell’Ora. Lo battezzai Sentiero Delia, una ragazza che si spese molto per aiutare e rincuorare le altre partecipanti. Peccato che dopo la disavventura al Sasso di Castro del 1 maggio 1966…”

Cos’era successo al Sasso di Castro domenica 1° maggio 1966?

A margine di una gita sociale, due cordate pratesi stavano salendo una via di roccia su quell’altrove innocuo monte della Romagna Toscana quando uno dei due capicordata volò atterrando, vivo ma con alcune fratture, su un terrazzino; alla sua corda si trovava Delia, incolume ma impossibilitata a fare alcunché. Dopo un po’ di tempo accorsero dall’aria un elicottero, che non poté far nulla, e da terra dei vigili del fuoco con tanto di scale rivelatesi inutili, e che non sapevano cos’altro fare. Allora l’altro capocordata, che era Firenze, proseguì fino in cima con la sua compagna, poi scese a valle su sentiero e, capita la situazione, risalì da solo sulla via, calò Delia e infine, alla luce di un gruppo elettrogeno acceso nel frattempo, raggiunse, imbracò e calò alla base l’infortunato, ricevendo in seguito per questo una medaglia al merito dalla Prefettura. Il racconto, di Silvano Masolini, si legge nel Bollettino del CAI di Prato del 2024.

“… Peccato che dopo la disavventura al Sasso di Castro del 1 maggio 1966 [Delia] non si è più vista neanche in Sede. Avrà pensato non c’è due senza tre quindi cambiò aria”.

Delia come Fiammetta! ambedue spinte ad appendere gli scarponi al chiodo dalla ‘repulsiva’ (come direbbero le guide alpinistiche) parete Est del Corno alle Scale.