VALLONI DI FORNO – LA PUNTA MARY

In un articolo del 1916 sul Bollettino della Sezione Fiorentina del CAI (Escursioni nelle Apuane, pgg. 59-60) Geri de’ Pazzi riferisce di una salita da lui effettuata il 20 febbraio di quell’anno con Piero Conti e Mary Ponzio a quella che per l’occasione fu battezzata Punta Mary in onore di quest’ultima: era situata sulla “Cresta Rasori” o “del Rasori”: più precisamente “tra il Canale Regollo e il Canale Fondone, lungo la prima parte della cresta del Rasori”. La Cresta Rasori è la cresta S del M. Rasori, oggi intesa come il crinale che dal Picco di Navola sale tra i due canali citati fino al M. Rasori sulla cresta spartiacque: infatti le guide CAI-TCI del 1958 e del 1979 citano questa salita rubricandola sotto il paragrafo dedicato al M. Rasori (distinto da quello dedicato al Picco di Navola), collocando cioè la Punta Mary in un qualche punto del crinale tra Picco di Navola e M. Rasori.

In quale punto di tale crinale? L’alpinista fiorentino scrive che “l’ascensione fu davvero aerea e difficile”; che “si dovette andare in cordata fino in cima, dove trovammo uno strapiombo di un centinaio di metri, e ci fu giocoforza ridiscendere, sempre legati, per la medesima parte”; e esclama infine, dalla cima raggiunta: “come era nitida la Punta Questa, e la Cresta, e il Torrione Figari, e la punta Carina!”. La Punta Mary deve, dunque, soddisfare tutte queste condizioni.

(N.B. Cresta, o Cresta Questa, identificava allora la sezione finale della cresta dei Pradacetti, cioè quella sequenza di torrioni che con poco dislivello complessivo portano all’ultima sommità della Punta Questa: vedi BSF 1916 pgg. 3-4).

Sul crinale tra Picco di Navola e il M. Rasori si trovano tre quote significative: 1341.1 m, 1388.2 m e 1402.2 m CTR: ma, per quanto ognuna possa consentire ‘ascensioni aeree e difficili’, nessuna è circondata da ‘strapiombi’ al punto da dovere ridiscendere a corda per la via di salita: da ciascuna, infatti, si può scendere facilmente almeno in versante Regollo su pendii di paleo, e dalla q. 1341 m anche in versante Fondone su un sentiero di pastori. Quindi, la Punta Mary non può trovarsi sul crinale tra Picco di Navola e M. Rasori.

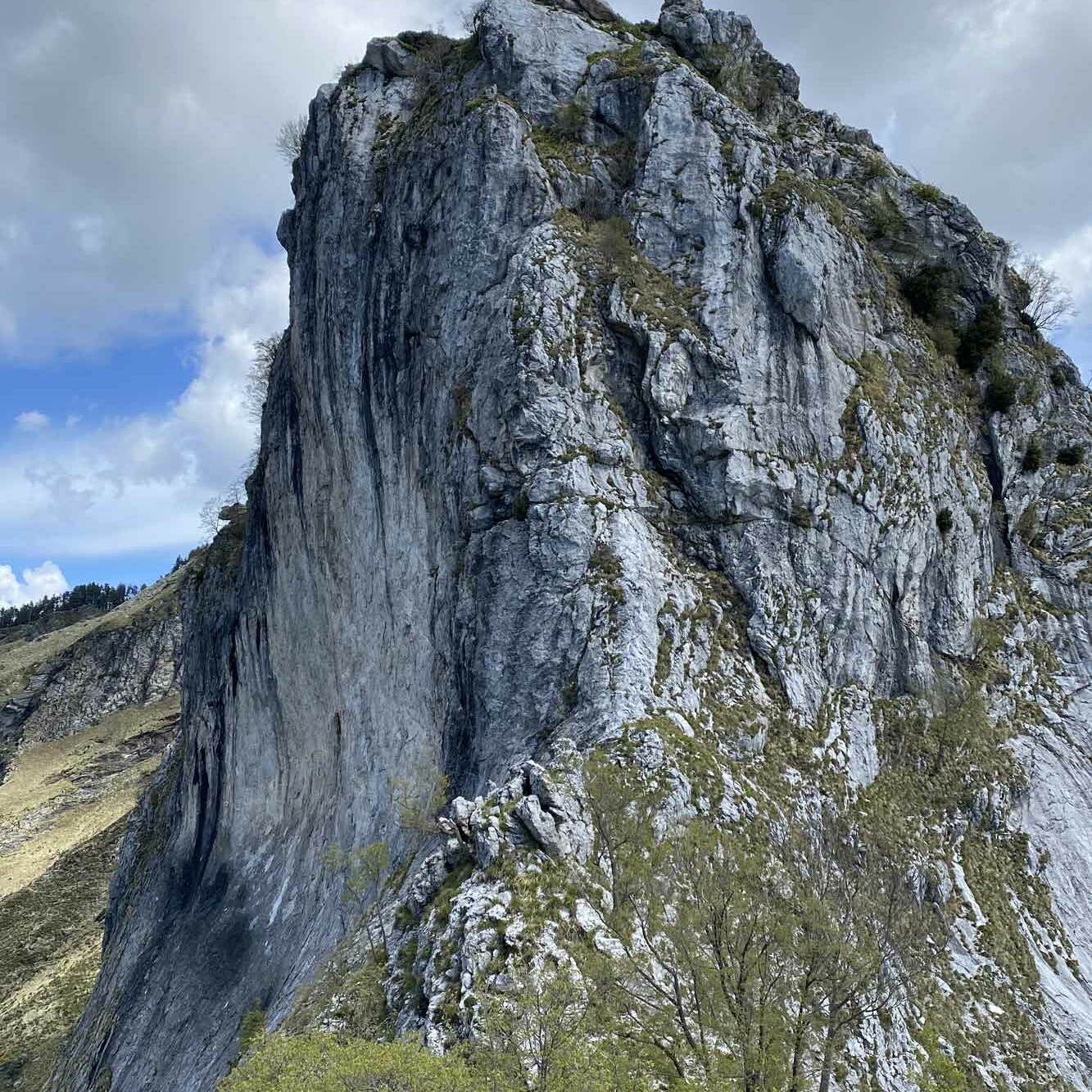

L’errore delle guide CAI-TCI nasce dal fatto che il toponimo Picco di Navola è recente: è bensì vero che “il poggio di Navola” è citato nel Bollettino del R. Comitato Geologico d’Italia del 1881, ma in ambito alpinistico esso risulta ancora ignoto alla guida ligure del 1921 (non più alla guida CAI-TCI del 1958); quindi, per chi scriveva nel 1916, la cresta del M. Rasori scendeva non solo fino all’attuale Picco di Navola (per lui anonimo), ma ancora più giù fino alla Serra dei Focarelli e alla confluenza dei canali Regollo e Fondone sopra Forno. Chiarito ciò ed escluso per le ragioni già viste che la Punta Mary si trovi a monte del Picco di Navola, dove si trova allora? Non può essere il Picco di Navola medesimo, perché da esso si scende in maniera elementare; ma deve trovarsi nei suoi pressi, perché è solo lì – e in nessun altro luogo della “Cresta Rasori” largamente intesa – che esiste “uno strapiombo di un centinaio di metri”: è la strapiombante parete O del Picco.

Torniamo ora all’ascensione del 1916. I fiorentini Piero Conti, Geri de’ Pazzi e Mary Ponzio erano andati a Massa, già la sera precedente l’ascensione, “per tentare alcuni campanili della cresta del Rasori, che ci avevano invogliato nelle nostre precedenti arrampicate intorno a Forno”; non si erano scomodati, insomma, per salire uno “spuntone” qualsiasi, come la guida CAI definisce la Punta Mary e come in effetti sono le quote comprese tra M. Rasori e Picco di Navola; d’altra parte, a chi da Massa si reca a Forno, a un certo punto si mostra in tutta la sua imponenza – e senza rivali -, l’attuale Picco di Navola, e alla sua sinistra, cioè sulla sua cresta SO, una sua spalla, l’altrettanto imponente quota 1178.1 m CTR, che ha un notevole spigolo che scende nel canal Regollo: la meta dei fiorentini doveva essere questa, e la scelta non poteva essere migliore.

Quello spigolo della quota 1178 m lo salì poi nel 1969 Andrea Marchetti, da solo e senza corda, che poi proseguì fino al Picco di Navola; la sua relazione originale (Alpe di Luni, marzo 1970) dichiara passaggi di III e III+, e per cominciare riferisce la salita fino a “un tratto in pari in vista della strapiombante parete SO” del Picco di Navola: ecco la quota 1178 m, dalla cui sommità un tratto in pari porta effettivamente all’attacco del Picco di Navola; quanto al tratto successivo fino al Picco di Navola Marchetti scrive che il salto finale è “assai erto”, con “un piccolo strapiombo e un tratto assai esposto”, e che poi si va fino “alla base di un muro roccioso attorniato da alberelli e arbusti, con l’aiuto dei quali lo si supera terminando infine in vetta”: “itinerario complicato e pericoloso”, conclude. Nel recente Oltre la Luccica (SEA Carrara 2022, pgg. 134-136) Marchetti racconta di nuovo tale salita, rappresentando con toni assai vivaci l’estremo pericolo corso sul muro finale con vegetazione, quando “per un attimo rimase penzoloni [appeso al ramo di un ontano!] sopra le impressionanti placconate della famosa parete del Picco di Navola”.

L’ipotesi, dunque, è che la cordata fiorentina del 1916, mirando al Picco di Navola allora anonimo, abbia raggiunto il tratto in pari, cioè la quota 1178 m della sua cresta SO, salendone lo spigolo poi percorso da Marchetti; e che da questo punto, rinunciando al troppo difficile e pericoloso prosieguo, abbia ridisceso a corda la via di salita non trovando vie di discesa più facili. Tale quota, benché di poco situata al di fuori del filo esatto della “Cresta Rasori”, si può considerarne parte perché ne è una vicinissima diramazione; analogamente, che la quota si alzi “tra il Canale Regollo e il Canale Fondone” a rigore è inesatto (essa infatti appartiene al bacino del canal Regollo), ma la grande prossimità al filo del crinale attenua e giustifica l’approssimazione; e si ricordi che secondo l’ipotesi qui formulata la cordata del 1916 mirava al Picco di Navola, situato esattamente sul filo. Infine, la quota 1178 si trova senz’altro “lungo la prima parte della cresta del Rasori”, se per prima s’intende, com’è logico agli occhi di chi sale, il tratto dal fondovalle fino all’evidente Picco di Navola, e per seconda quella dal Picco di Navola al M. Rasori.

Esclusa come visto sopra ogni altra ipotesi perché incompatibile con le parole di de’ Pazzi, bisognava comunque verificare sul terreno la fondatezza dell’ipotesi qui avanzata: e una salita alla quota 1178 m, compiuta da chi scrive con i suoi amici in data 21 aprile 2024, ha confermato in pieno tale ipotesi, o più esattamente ne ha dimostrato la perfetta congruenza con ciò che scrisse de’ Pazzi. Infatti: la quota 1178 m – raggiunta come sarà detto qui sotto – è dirupata da ogni lato; vi si trova precisamente, appena a lato, “uno strapiombo di un centinaio di metri”, cioè la parete O del Picco di Navola; la prosecuzione verso il Picco di Navola appare difficile (e tale risultò poi a Marchetti); tutto all’intorno non si mostrano all’occhio vie di discesa né ovvie né facili; infine, dalla sua cima si vedono effettivamente il Torrione Figari e la Punta Questa che fanno capolino al di sopra della cresta SE del Picco di Navola, e con più agio la Punta Carina. Infine, l’itinerario da noi seguìto – che a quanto ci è sembrato è il più facile tra quelli ipotizzabili – è una traversata con saliscendi, logica ma certo non evidente, articolata e (se è lecito dirlo) ingegnosa: tutto ciò rende poco probabile che chi arriva per la prima volta dal basso su questa quota possa individuare questo filo d’Arianna come possibile via di discesa. Ma eccone una descrizione, per escursionisti esperti che volessero visitare questa rara (a dir poco), imponente, isolata e bellissima cima apuana.

Itinerario

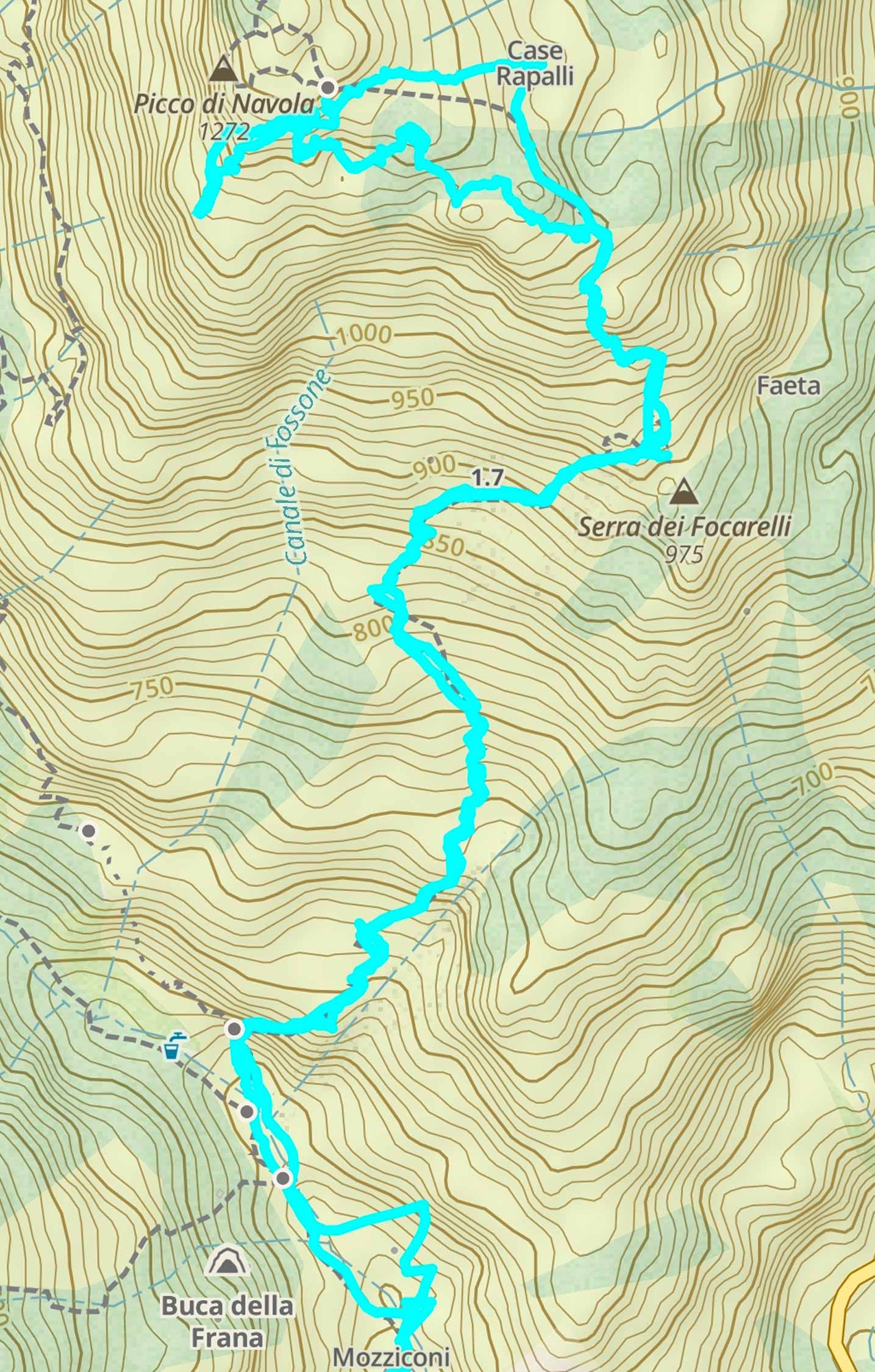

Il punto di partenza è una sella erbosa e boscosa subito a monte della quota 1187.3 m della cresta SE del Picco di Navola; qui si arriva facilmente dalla loc. Mozziconi nel canal Regollo salendo per sentiero alla sella dei Focarelli e poi proseguendo sullo stesso sentiero diretto a case Rapalli, avvicinando così la cresta SE e in qualche punto toccandola (vedi Apuane, it. 18 in senso contrario). Non appena il sentiero si allontana dalla cresta ed entra nel bosco pianeggiando conviene lasciarlo e salire a sinistra al vicinissimo e facile filo: percorrendolo fino alla sella di partenza (peraltro raggiungibile in breve anche continuando sul sentiero fino a trovarcisi proprio sotto) si ha già una bella vista sul terreno che verrà percorso poco dopo. Dalla sella, in versante Regollo scende un ripido pendio di paleo con traccia di capre; su tale traccia si scendono pochi metri, poi si traversa a destra in esposizione sopra un canale, si scende lungo una costola rocciosa, e pochi metri sotto la si lascia per riprendere la traversata a destra fino a un’altra vicina costola: tutto ciò in pochi minuti di percorso molto esposto ma facile. Oltre la costola ci si affaccia su una dorsale il cui largo filo si raggiunge in breve e facilmente salendo nel paleo. Di là dalla dorsale si trova una zona di placche, che si traversano al meglio appena possibile senza risalire la dorsale più del necessario (più su traversare diventerebbe difficile); in questo modo si mette piede su un pendio di paleo – visto da lontano è un triangolo isoscele con il vertice in alto – che bisogna risalire fino al suo vertice avendo a sinistra il margine di un’enorme, inconfondibile placconata rocciosa; giunti al vertice del triangolo, tre metri al di sopra (ma tre metri di placca) si trova l’altrettanto inconfondibile cengia erbosa che attraversa a metà orizzontalmente la grande placconata. Senza tentare di raggiungere la cengia prima di toccare il vertice del triangolo, in punti dove la placconata è magari meno ripida ma più esposta, conviene invece salire direttamente dal vertice erboso, affrontando verticalmente o obliquando leggermente a sinistra i tre metri, ripidi e lisci, afferrando appena possibile i ciuffi di paleo della cengia soprastante: III, ma in assenza di esposizione perché il vertice del triangolo erboso è in forma di ripiano. Guadagnata la cengia, a dir poco aerea e spettacolare, la si percorre verso sinistra – con insospettata facilità – fino al suo termine. Da qui si può salire alla cima in due modi: 1) si continua a traversare dapprima facilmente su detriti ed erba, poi con molta attenzione e delicatezza, e senza traccia, su un pendio di paleo sospeso sul vuoto; di là si trova un canalino terroso, molto ripido ma facile e angusto (e quindi non esposto), che porta a pochi passi dalla cima, che si tocca dopo qualche metro su una crestina aerea e un po’ rotta, oppure da destra per breve traccia nel paleo; 2) invece di traversare, alla fine della cengia erbosa si sale facilmente alla estremità destra della cresta orizzontale che collega la quota alla base del Picco di Navola, e si segue tale cresta verso sinistra, con molta esposizione ma su buona roccia, fino all’uscita del canalino e alla cima.

Per il ritorno: in un modo o nell’altro si torna alla grande cengia erbosa, ripercorsa la quale si può: 1) proseguire come all’andata scendendo con cautela (ma senza pericolo) i tre metri cruciali; 2) continuare sulla cengia, al di là del vertice del triangolo erboso, per i pochi metri fino al suo termine, e poi salire per rampe di paleo a zigzag e facili rocce e placche fino a poco sotto il filo della cresta SE del Picco di Navola, più su rispetto alla sella di partenza: il filo lo si guadagna su terreno alquanto delicato, o direttamente su roccia oppure su esigua ed esposta cengia verso destra. Sul versante opposto, per terreno elementare si scende a case Rapalli e al sentiero dell’andata.

P.S. Sulla cima della quota 1178 m non abbiamo trovato tracce umane, ma non è escluso che qualche accumulo di sassi che abbiamo trovato e notato lì sopra abbia potuto essere, più di un secolo fa, un ometto; quanto a Marchetti, nel 1969 mirava al Picco di Navola, di questa spalla di passaggio gli importava poco, e non perse tempo a costruire ometti. A noi, invece, di questa quota importava molto, e quindi l’ometto di vetta l’abbiamo costruito (o ricostruito) noi; e sopra ci abbiamo scritto, per rinnovare il battesimo: PUNTA MARY.

La Punta Mary e la foto di O. De Falkner

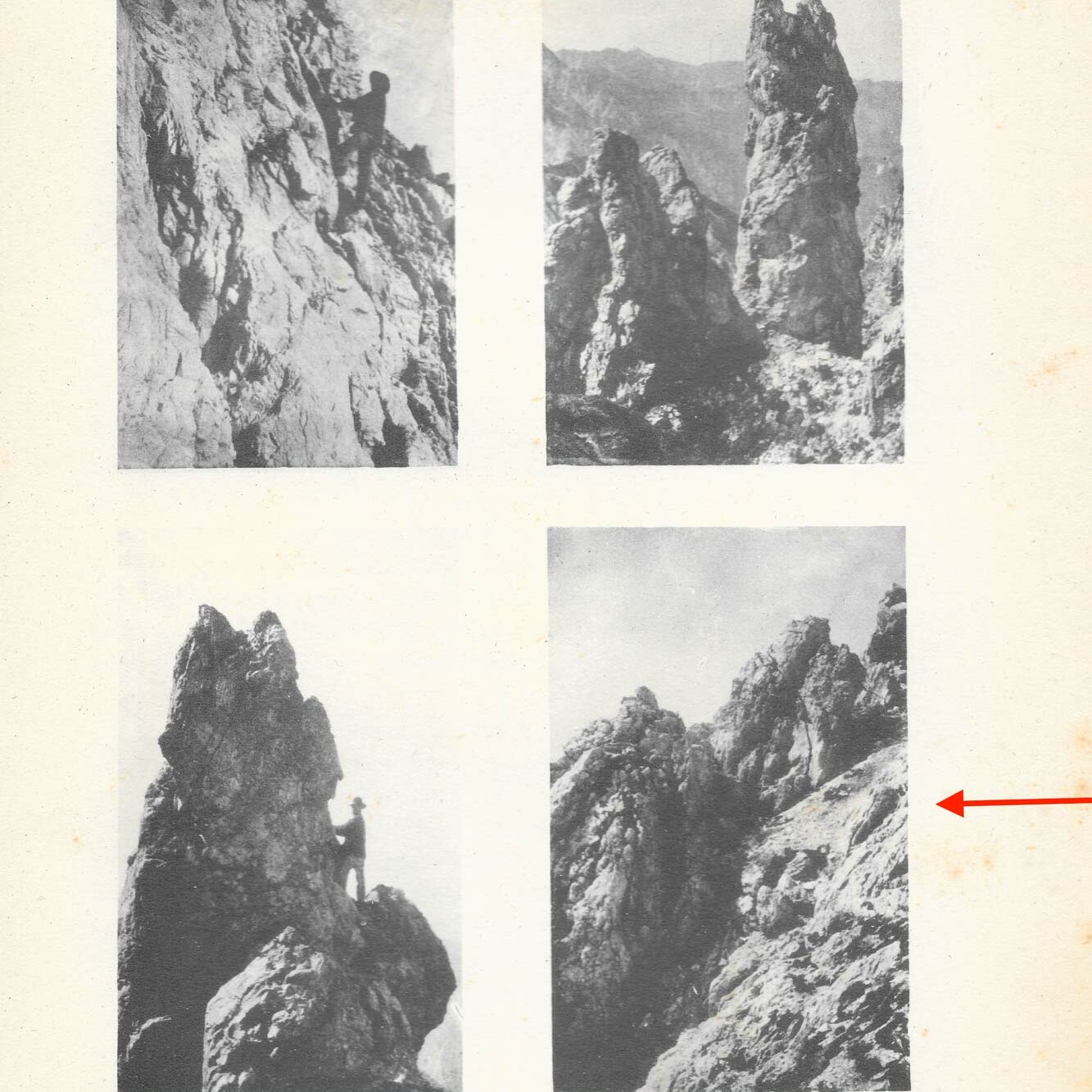

A conclusione del suo articolo Geri de’ Pazzi scrive: “Una fotografia [relativa alla Punta Mary] si trova nei Poggi e Monti Toscani, in un articolo del socio De Falkner”; indicazioni più precise non ne dà. In quell’articolo del 1908, facente parte di una raccolta collettiva e intitolato Gite ed ascensioni nelle Alpi Apuane, scartate tutte le altre foto per manifesta estraneità all’argomento, la sola suscettibile d’indagine è quella in basso a destra delle quattro senza didascalia della Tav. LXIII – “Arrampicate per roccia nelle Apuane”: anche le altre tre di questa tavola sono non pertinenti (vedi).

Tale foto, però, con ragionevole probabilità mostra un tratto della cresta dei Pradacetti alla Punta Questa inquadrato dal vallone dei Pradacetti, e in ogni caso si può quasi certamente escludere che la foto ritragga il crinale Regollo/Fondone o i suoi immediati paraggi: e quindi non avrebbe nulla a che vedere con la Punta Mary. È una svista di Geri de’ Pazzi? se immotivata sarebbe grossolana, e anche strana a otto anni di distanza dall’articolo. Forse invece de’ Pazzi, senza avere avuto modo di apprendere il vero soggetto della foto dal suo autore, ha creduto di riconoscere in essa i pendii che certamente attraversò nel 1916 per recarsi all’attacco dello spigolo della quota 1178 m, cioè quelli attraversati dal c.d. sentiero di Raspagalline (vedi Apuane 2 it. 31): c’è in effetti una certa somiglianza. Si tratterebbe ancora di un errore, ma con una spiegazione plausibile.