APP. BOLOGNESE: CAPITAN BARANCIO E LA ‘PARETE’ EST DEL CORNO ALLE SCALE

L’articolo che segue è stato pubblicato, con il titolo Capitan Barancio prima delle Dolomiti, sul numero 1 (Estate) del 2023 di Le Dolomiti Bellunesi, ed è dedicato a una figura ben nota in ambito dolomitico: Antonio Sanmarchi detto Capitan Barancio (1905-1982), originario di Bologna, che in gioventù aveva frequentato l’Appennino Tosco-Emiliano e aveva scritto una guida dedicata al Corno alle Scale e al Cimone.

All’articolo fa seguito la trascrizione da tale guida, con qualche commento, di alcuni itinerari sulla ‘parete’ Est del Corno alle Scale, pressoché sconosciuti e davvero interessanti per gli appassionati del genere.

Antonio Sanmarchi, detto Toni, diventò Capitan Barancio nel 1947, quando così si firmò per burla al termine di un articolo su Le Alpi Venete (numero di settembre: Baruffa tra i baranci). Vi raccontava di una salita alle Tre Sorelle del Sorapiss preceduta da una lunga e dura lotta con i baranci per arrivare alla base della parete: la baruffa fu tra il ‘vecio’ (Sanmarchi) che sapeva cosa li aspettava ma lo aveva taciuto, e alcuni giovani Ragni di Pieve di Cadore trovatisi inopinatamente a dover lavorare di scure per ore, e che così soprannominarono il capocomitiva astuto e previdente – la scure l’aveva occultata lui nel suo zaino. E in effetti il ricordo di Sanmarchi è legato alle Dolomiti orientali, di cui il barancio o pino mugo è quasi un simbolo: si veda ad es. il bell’articolo Chi era Toni Sanmarchi scritto da Ester Cason Angelini con Lara Sanmarchi (nipote di Toni) per Le Dolomiti di Auronzo: riedizione aggiornata nel 2014, a cura di Bepi Pellegrinon, del volume pubblicato quarant’anni prima, proprio a cura di Sanmarchi, per il centenario della sezione di Auronzo del CAI. Un altro profilo di Sanmarchi si deve a Marco Albino Ferrari (Le tracce dei camosci, in Meridiani Montagne n. 101, novembre 2019); e un suo affettuoso ricordo lo traccia Gastone Mingardi (Bibliografia alpina – Guida ai libri di montagna e di alpinismo, Nuovi Sentieri 2012), che lo definisce “accanito bibliofilo”: “Quando Sanmarchi arrivò cominciò subito a curiosare tra gli scaffali [della libreria dei F.lli Mingardi], poi la sua attenzione fu attratta dai volumi sistemati sul tavolo [dove Mingardi e Pellegrinon avevano a bella posta seminascosto, in mezzo agli altri, un libro raro cercato a lungo da Sanmarchi]. Appena si avvide dell’agognato libro, le sue mani cominciarono vistosamente a tremare…”.

Sanmarchi era nato a Bologna l’11 novembre 1905; le Dolomiti le vide la prima volta (erano quelle di Brenta) nel 1926, “e non smise più di tornarci, ogni anno”; nel 1928 vi ebbe un tempestoso ed esilarante incontro alla Torre Winkler con il vulcanico Tita Piaz, che intendeva ‘salvare’ a ogni costo un amico di Sanmarchi in difficoltà, che però non voleva assolutamente essere salvato e in effetti si ‘salvò’ da sé: Sanmarchi raccontò l’episodio su LAV (Apparizione del diavolo, Natale 1948). Entrato a far parte della Milizia forestale, nel 1934 fu destinato a Brunico in Val Pusteria; poi passò cinque anni in Trentino e infine si trasferì nel Cadore; nella sua premessa al libro del 1974 scrive: “molto mi fidai della conoscenza che ho di questi monti e della gente che frequentavo – per ragioni professionali e passione alpinistica – giusto da trent’anni”, e quindi dal 1944. Stabilitosi infine a Belluno, della cui sezione CAI fu Presidente, vi morì il 14 dicembre 1982.

Sanmarchi fu alpinista, secondo le sue parole forse troppo modeste, “alla buona, senza pretese”, “da quattro soldi”; fu sciatore di qualità: attraversò ad es. con gli sci il Passo del Cristallo nella primavera del 1935; ma fu soprattutto escursionista – se questa è la parola adeguata per la sua raffinata attività di esplorazione, ricerca e scoperta sul terreno svolta al confine incerto con l’alpinismo; in tale veste si dedicò principalmente alle Dolomiti del Comelico e della Valle Ansiei, con particolare attenzione al Sorapiss e alle Marmarole, gruppo quest’ultimo in assoluto a lui il più caro: sul cui versante N (Ansiei) riuscì a individuare la celebre traversata che da lui prese nome, cioè la ‘Strada Sanmarchi’. Nel 1942 fu chiamato da Antonio Berti a collaborare, appunto per Sorapiss e Marmarole, alla sua mitica guida delle Dolomiti orientali; fu promotore nel dopoguerra delle popolari Alte Vie dolomitiche, descrivendo in pubblicazioni dedicate le n. 4, 5, 6 e, con Piero Fain, la 7; con Fain pubblicò anche una guida del Livinallongo e una di Col Nudo-Cavallo. Tra altre sue pubblicazioni si ricordano quella dedicata alle Cime di Lavaredo nel centenario della prima ascensione e una sul rifugio Baion nelle Marmarole; con la moglie Giuseppina Dalla Torre tradusse per Nuovi Sentieri (1982), con il titolo La scoperta delle Dolomiti, il celebre libro di Grohmann Wanderungen in den Dolomiten (= ‘Escursioni – o vagabondaggi – nelle Dolomiti’): prima e unica traduzione italiana e probabilmente la prima in assoluto in altra lingua dall’originale tedesco; scrisse molti begli articoli per la Rivista mensile del CAI e per LAV; nessuno invece per Le Dolomiti Bellunesi, che del resto alla data della sua morte aveva appena quattro anni di vita.

Tra gli articoli per la Rivista mensile, quasi tutti dedicati alle Dolomiti, ne figura uno del 1932 in cui si riferisce di una via nuova “direttissima” sulla parete NO del Dente NE d’Aran sulla costiera tra Valtournenche e Val d’Ayas in Valle d’Aosta, aperta nel 1931 alla corda di Ettore Zapparoli, a tale salita spinto dal grande Guido Rey: notizia che attira l’attenzione anche per la fama del compagno di cordata e amico. Di lui Sanmarchi scrisse in due articoli per LAV, compreso purtroppo il necrologio dopo la sua scomparsa solitaria sulla parete di Macugnaga del M. Rosa nell’agosto 1951; ed era stato Zapparoli l’antagonista di Piaz alla Torre Winkler nel 1928. La relazione del 1932 era firmata ‘Antonio Sanmarchi (Sez. Bologna e S.A.T.)’: anche le sezioni CAI di appartenenza a questa data, dunque, fanno capire che le Dolomiti orientali non erano ancora il centro esclusivo della vita, alpinistica e no, di Sanmarchi. A tale data Sanmarchi risiedeva quasi certamente ancora a Bologna; comunque sia, nello stesso anno della salita al Dente d’Aran un ‘Dott. Antonio Sanmarchi’ pubblica a Bologna una guida appenninica intitolata Dal Corno alle Scale al Cimone, due cime tra le più importanti dell’Appennino emiliano: la prima è la più alta del Bolognese e la seconda la più alta dell’intero Appennino settentrionale; la guida esce “a cura della Unione Bolognese Escursionisti” ed è rubricata tra non meglio note – e forse mai nate – “Monografie illustrative dell’Appennino Tosco-Emiliano”. Tutto lascia credere che si tratti del Nostro: che all’epoca era dunque un serioso Dott. Antonio Sanmarchi, in seguito lasciò perdere il titolo professionale, veniva chiamato Sanmarchino da Zapparoli e poi Toni dai nuovi amici, e infine divenne lo scanzonato Capitan Barancio dei vagabondaggi dolomitici. Nel 1982 (l’anno della morte) Sanmarchi così ricorda: “Cominciai ad andare in montagna nel primo dopoguerra, credo nel 1920… le mie escursioni si limitavano a lunghe camminate sui colli che formano l’avanguardia dell’Appennino a ridosso della mia città natale, Bologna”.

(Negli stessi luoghi aveva iniziato a andare in montagna da giovanissimo un altro bolognese a cui pure le Marmarole erano le Dolomiti più care (e in esse il romito verde cadin del Meduce di Fuori): Giovanni Cenacchi, alpinista e scrittore colto e carismatico, che dell’Appennino scrisse poi in I monti orfici di Dino Campana, Polistampa 2003. Cenacchi morì a 43 anni nel 2006 di una malattia inesorabile, che finché poté raccontò in un libro duro e straziante: Cammino tra le ombre, Mondadori 2008)

Del libro di Sanmarchi dà notizia, definendolo uno “studio apprezzabile”, Giovanni Bortolotti in quello che è stato per lungo tempo il testo di riferimento per questo tratto di Appennino: la Guida dell’Alto Appennino Bolognese-Modenese e Pistoiese dalle Piastre all’Abetone (2° ed. del 1963); ma già la 1° ed. del 1950 (Guida del Lago Scaffaiolo e dell’alto crinale dall’Oppio all’Abetone) lo dichiarava esaurito da tempo. Fin da allora, quindi, questo libro era piuttosto raro; e d’altronde Sanmarchi, ormai trasferitosi ai piedi delle Alpi, non aveva speciali motivi per renderne nota l’esistenza nel suo nuovo ambiente; in effetti esso risultò sconosciuto ad alcuni qualificati conoscitori triveneti da me interpellati anni fa. Ne dà notizia la sopracitata Bibliografia alpina di Mingardi, che è un elenco dei titoli figurati via via nel catalogo di quella benemerita libreria (bolognese): chi scrive acquistò lì la sua copia del libro molti anni fa. Poche altre copie si trovano presso alcune sezioni CAI di Toscana ed Emilia e alla Biblioteca Nazionale del CAI a Torino.

Dare conto di questo libro raro e sorprendente è lo scopo del presente articolo. Nella prima di copertina figura un cognome manoscritto (Morra?), forse di un precedente proprietario della copia; in una pagina interna si trova la riproduzione della firma dell’Autore, eventualmente confrontabile (se si avessero ancora dubbi sulla sua identità) con qualche originale che sarà di sicuro presente nella Donazione Toni Sanmarchi presso la Fondazione Giovanni Angelini di Belluno: dove sarebbe certamente possibile sapere anche qualcosa di più sul Sanmarchi ‘bolognese’.

Il libro consta di 162 pagine in sedicesimo con una bella e chiara “Carta topografica dell’Alto Crinale Appenninico dal Corno alle Scale al Cimone” al 100.000, fuori testo e di altra mano. Dalla Prefazione dell’Autore: “… fui colpito veramente dalla bellezza dell’alto crinale; e in seguito, anche dopo aver conosciuto e percorso le Alpi, seguitai con uguale assiduità, a salirne le vette con non sminuita passione”. “Credo, di questa zona, di aver omesso ben poco. E credo pure, curando una regione così ristretta, di aver fatto un lavoro, non perfetto, ma pressoché completo”; da altre pagine introduttive emerge poi lo speciale interesse dell’Autore per l’attività invernale (soprattutto scialpinistica) possibile su questo territorio, anche se la guida è dedicata a itinerari estivi. Si segnala a questo proposito che su LAV Sanmarchi pubblicò cinque articoli di taglio storico dedicati all’alpinismo invernale.

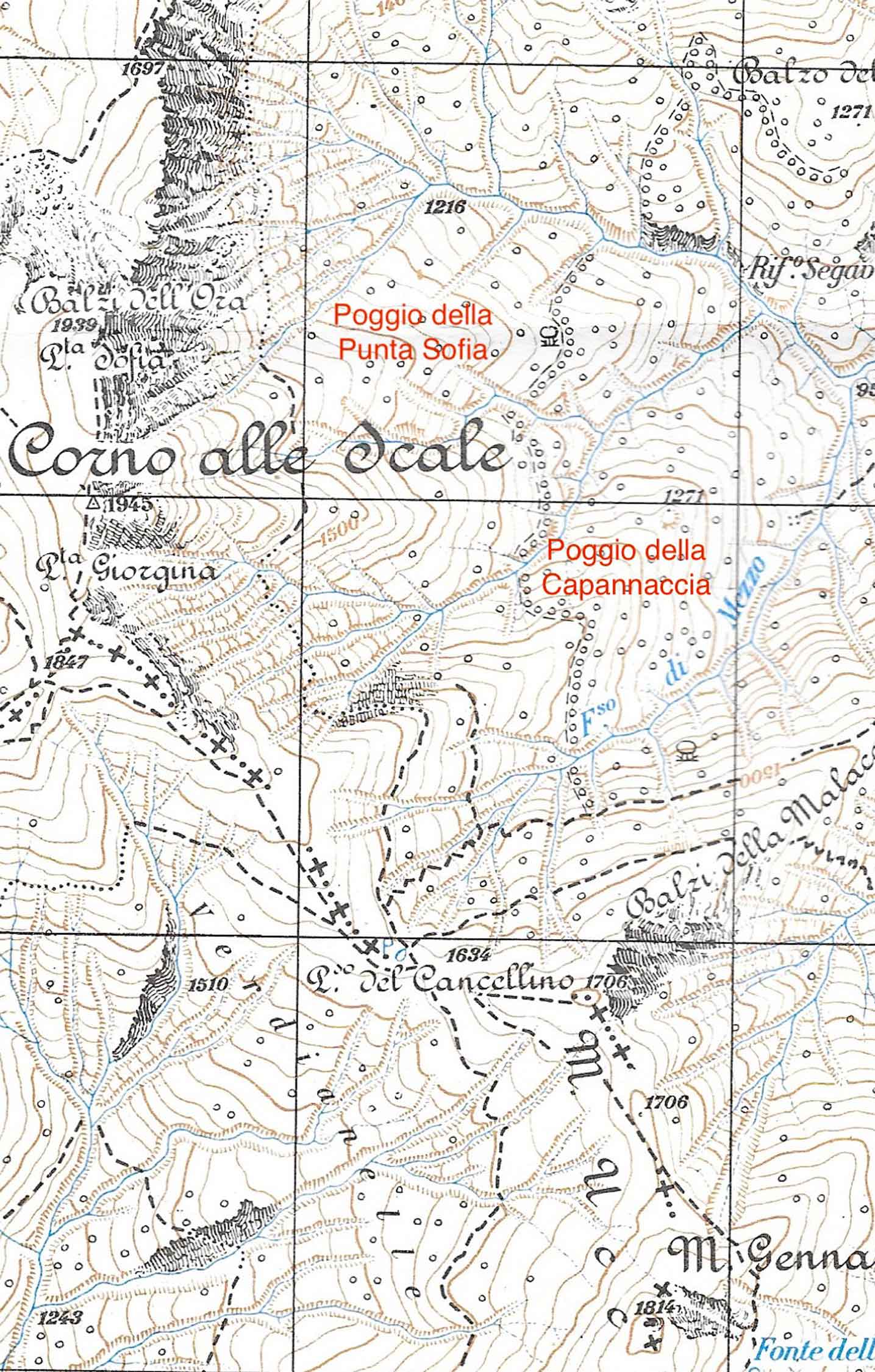

Naturalmente non è il caso di intrattenere i lettori di LDB, che saranno in grande maggioranza veneti, sugli itinerari di questa guida, poco seducenti per chi è abituato a ben altre crode; ma sarà interessante dimostrare che il suo spirito esplorativo Capitan Barancio lo aveva senza dubbio ereditato dal giovane Dott. Antonio Sanmarchi appenninista. Alcune pagine del libro (70-74) sono dedicate alla “parete” E del Corno alle Scale, che se non è propriamente una parete è però di gran lunga la struttura più alpestre e dirupata di questo settore appenninico, dove è uno dei terreni preferiti per l’alpinismo invernale. Sanmarchi vi descrive alcuni itinerari – i lettori emiliani e toscani capiranno meglio ciò che segue -, uno dei quali (per il Poggio di Mezzo) è poi divenuto un sentiero CAI; ma altri due (per il Poggio della Capannaccia e per il Poggio della punta Sofia, dai locali chiamato Mont Gnicco), di cui Sanmarchi era il primo a dare relazione, non sono poi più stati illustrati da nessun altro, e restano tuttora sconosciuti alla totalità o quasi, si può dire, degli escursionisti.

(Per l’esattezza, lungo il Mont Gnicco salì al Corno Giorgio Filippi di Lizzano in Belvedere (BO), adolescente, solo, in epoca imprecisata ma comunque dopo il 1933. Il suo poetico scritto dedicato al Corno (Il cuore del Corno), in cui si trova il ricordo di quella salita, si legge in La malìa di Tana Malìa – I segreti del Corno alle Scale, con scritti di Giorgio Filippi e Ettore Scagliarini, Lizzano in Belvedere 1983)

Si tratta di itinerari che percorrono dorsali erte e ben evidenti, in basso nel bosco e in alto all’aperto tra erba e sfasciumi rocciosi; nel bosco si trovano vecchi sentieri di carbonai, che Sanmarchi avrà percorso la prima volta fino a uscire all’aperto; e da lì il futuro Capitan Barancio non resisté alla tentazione di continuare verso l’alto pur in assenza di tracciati: la linea di salita è chiarissima, è la natura a mostrarla, perché rinunciare? “ben pochi e incerti erano i sentieri, e non sorgevano bivacchi fissi, né v’eran corde e scale di ferro a favorire questi passaggi, i più facili, che andavo coi compagni, e qualche volta da solo, a cercare”: così scrive Sanmarchi nel 1974 a proposito delle Dolomiti del Cadore, ma intenzione e spirito non erano certo stati diversi in Appennino.

La salita per il Poggio della punta Sofia, in particolare, è assai attraente per i cultori di questo genere di gite: è ripidissima, con qualche facile roccia ma ancora escursionistica, ed esce esattamente sulla punta Sofia, cioè sulla più bella e aspra – anche se per pochi metri non la più alta – delle tre cime del Corno alle Scale: alla quale si accede peraltro in pochi minuti dal punto di arrivo di un impianto di risalita del versante opposto, seguendo un sentierone largo, piano ed assolutamente elementare; di giorno festivo il luogo è pieno di gente. Un ricordo di chi scrive permetterà forse di capire meglio la rarità e l’attrattiva dell’itinerario di Sanmarchi e il contrasto con l’ambiente sovrastante.

Una domenica d’agosto di molti anni fa salivo appunto con alcuni miei amici per il Poggio della punta Sofia; usciti all’aperto fummo presto avvistati dalla folla che incombeva sulle nostre teste; la curiosità era palpabile, e molti si affacciarono (a rischio di lapidarci) sull’orlo della ‘parete’, che non sarà tale ma certo vista dall’alto ha un aspetto poco rassicurante. Giunti a poca distanza dalla cima, e avendo estratto e sistemato uno spezzone di corda (in realtà superfluo) per facilitare uno di noi in un passaggio roccioso, cominciammo a sentire confuse voci di stupore e biasimo verso siffatti scavezzacollo – per giunta di età matura -, tra le quali emerse infine quella di un membro del Soccorso Alpino presente lassù per caso che, credendoci sperduti per la montagna e in difficoltà, pretendeva, anche lui (ma senza essere Piaz), di ‘salvarci’. Arrivati con le nostre gambe in cima, fummo poi malamente apostrofati da due guardie o qualcosa di simile del Parco regionale del Corno alle Scale, che intendevano multarci per avere infranto non si sa che divieti; replicammo che avevamo solo ripercorso un itinerario dei loro nonni carbonai (senza offesa!), di cui beninteso tali ‘esperti’ locali non sapevano nulla. Infine, dal coro emerse una signora toscana, che avendoci facilmente riconosciuti come suoi corregionali dalla pronuncia, invece di (casomai) congratularsi, ci rimproverò per avere messo in cattiva luce, di fronte a tanti forestieri – il Corno si trova in territorio emiliano -, i toscani tutti.

O Capitan Barancio, quali posti remoti e affascinanti andavi a scovare anche in gioventù! certo io non li consiglierò a chi frequenta la Croda Alta di Somprade o le Buse di Socento nelle Marmarole; ma a qualche esperto e curioso escursionista toscoemiliano sì: meglio però se in giorni feriali. In caso di complicazioni legali, sappia comunque che noi, dopo la bellissima gita sul terreno, più tardi vincemmo anche in punto di diritto, regolamento del Parco alla mano, evitando qualsiasi sanzione. Ed eventuali petulanti signore (o signori), che nulla sapendo di montagna si trovassero lassù per errore, le inviti come facemmo noi – certo, poco urbanamente – a recarsi, diciamo così, in posti a loro più appropriati.

Itinerari da Antonio Sanmarchi, Dal Corno alle Scale al Cimone (1931)

Pg. 71 e sgg.: “Le vie meno faticose e difficoltose di salita della parete E del Corno, sono due: l’una pel Poggio di Mezzo [ora sent. CAI 119 ‘Guido Ruffo’], l’altra per l’ultimo costone a destra di chi guarda la parete, e che prende origine nel punto di fusione del Fosso Tana Malia col fosso delle Naspe e sale fino alla punta Sofia del Corno.

Salita della parete E per il Poggio della Punta Sofia [EE, II]

[Informazioni al 1/8/2004]

Giunti al punto [lungo il sent. 119] in cui il fosso Tana Malia sbocca nel Silla, si salga subito il costone che divide il fosso delle Naspe dal torrente prima considerato. Anche qui in principio si troverà bosco folto, ma con dovizia di buoni sentieri fin quasi agli ultimi faggi. Appena fuori, allo scoperto [ma un po’ infrascato], si trova un primo bastione roccioso di una ventina di metri: si attacca sulla sinistra poi, girandolo verso destra, lo si supera facilmente. Dopo questo si sale un’ertissima costa erbosa per 200 metri circa sino ad un altro bastione di circa 60 metri; lo si attacca sulla destra, quasi sul balzo dell’Ora, salendo per un facile camino, rotto, pieno di sassi mossi, alla fine del quale, alcune rocce esposte richiedono qualche passo non facile [II]. Di qui in pochi minuti alla punta Sofia.

Segavecchia – Poggio della Capannaccia – Passo del Cancellino – Corno alle Scale [E]

[Informazioni al 13/8/2013]

Dalla Segavecchia si prosegua ancora un po’ lungo il Silla e cioè fin oltre la svolta che il suo corso fa verso NW [sent. 119 e poi 121A] e si prenda quindi subito dopo la dorsale che divide il fosso Tana Malia dal fosso di Mezzo: tenendo sempre la sommità dello spartiacque, dapprima fra folti boschi, poi fra faggi cedui, alla fine si sbuca allo scoperto su di una ripida costa erbosa detta Poggio della Capannaccia, la quale conduce poco sopra al passo del Cancellino (m. 1634) e precisamente fra questo e la Sella (1847) fra Corno e Cornaccio [= Passo dello Strofinatoio]” ecc.